Podcast Episode Details

Back to Podcast Episodes

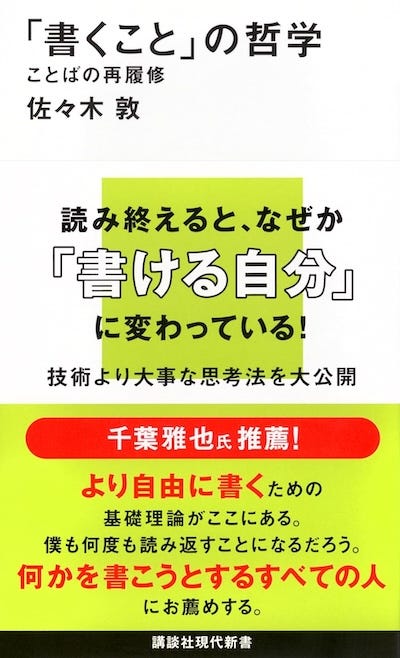

BC123『「書くこと」の哲学』

今回は佐々木敦さんの『「書くこと」の哲学 ことばの再履修』を倉下が紹介しました。

さまざまな「技術」を学ぶ前に、触れておいた方がよい話がたくさん織り込まれています。

書誌情報

* 著者

* 佐々木敦

* 日本の映画評論家・音楽評論家・文芸評論家・時事評論家、小説家。雑誌編集者。

* 出版社/レーベル

* 講談社/講談社現代新書

* 出版日

* 2025/6/19

* 目次

* 第一部 「書けなさ」から脱出するためのマインドセット/マインドハック

* 第一講 日本語を「外国語」として学びなおすこと

* 第二講 「ことばにできないもの」はどこにあるのか?

* 第三講 書いてはならない?

* 第四講 上手な文章、下手な文章

* 第五講 ことばの多様性

* 第六講 ロジックとレトリック

* 第七講 話し言葉と書き言葉

* 第八講 反射神経について

* 第九講 スローライティング

* 第十講 ことばと思考

* 第二部 書き終えるまで

* 第十一講 書き始めるまえに

* 第十二講 書き始めるために

* 第十三講 書き進めるために

* 第十四講 書き続けるために

* 第十五講 書き終えるために

* 第十六講 書き終えたあとに

* 補講一 人称について

* 補講二 外国語について

* 「書くこと」の倫理について──あとがきを兼ねた補講三

生成AI時代の「書く」

「あなたが書けないのはこれが理由です。この方法を使えばその理由が解消されて、あっという間に書けるようになります!」

と謳うノウハウ書は、たいへんありがたみを感じるものの、実際的な"効能"は限定的です。なぜなら「書けなさ」の多様性がまるっと無視されているから。

本書を読めば、一口に「書けない」といってもさまざまな状態があり、またさまざまな解釈がありえることがわかります。一言で言い表せない様態がある。それは、個々の人間が身体=歴史を持つ固有の存在だからでしょう。単純に言えば、ひとそれぞれなわけです。

たった一つの方法で「問題」を一刀両断する態度が、人の多様性をも一刀両断するのだとすれば、たった一つの書き方が正しいとする態度もまた、人の多様性を損ないかねません。

しかし、まさに現代はそのような態度の存在感が増している時代でもあるでしょう。それはここ数年で突然出てきた傾向ではなく、ある時期以降にじわじわと広がってきた傾向が生成AIの登場と共に急激に閾値を超えた現象だと感じられます。

なにせ今はもう「わかりやすい文章を書くためのわかりやすい方法」すら必要ありません。単に依頼して書いてもらえばいいのです。そこには「書けないこと」への悩みや葛藤など皆無です。とてもなめらか(スムーズ&スマート)な環境が広がっています。画一性の静寂。

2025年において、自分の手で文章を書くこと──それは生成AIの手助けを全否定することを意味しません──の意義は、そうした「なめらかさ」への抵抗だと考えることができるかもしれません。

いかに凸凹を生み出すのか、あるいは育むのか。

それを考えたいのです。

This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe

Published on 11 hours ago